Kering, i rischi reali per l'azienda e i dipendenti in Italia e le possibili soluzioni per evitare la crisi

Nel settore moda italiano, Kering affronta una crisi che minaccia lavoratori e filiera del lusso tra cause strutturali, rischi occupazionali, sfide digitali e vertenze sindacali.

Kering è uno dei principali attori del lusso globale, con radici profonde nel sistema produttivo italiano e una presenza consistente in distretti strategici come quello di Firenze e Milano. Il gruppo, proprietario di marchi di prestigio come Gucci, Balenciaga, Saint Laurent, Bottega Veneta e Alexander McQueen, svolge un ruolo determinante nella filiera della moda italiana, sostenendo migliaia di posti di lavoro diretti e indiretti.

Negli ultimi mesi, tuttavia, segnali di debolezza congiunturale e decisioni gestionali difficili hanno esposto Kering e il comparto moda nazionale a rischi crescenti, alimentando tensioni sociali e timori per la stabilità dell'intero settore. Nell'attuale scenario, il focus sui rischi per l'azienda e i dipendenti si lega indissolubilmente all'evoluzione della situazione economica globale e alle scelte strategiche che saranno adottate.

Le cause della crisi: settori in affanno, decisioni strategiche e impatto sul sistema produttivo

Nel corso degli ultimi anni, il settore della moda ha vissuto uno scenario complesso, segnato da fattori interni ed esterni che hanno inciso profondamente sulle performance delle aziende e sulla tenuta di tutta la filiera. In particolare, dopo il boom post-pandemico, la domanda mondiale di beni di lusso ha subito una significativa contrazione, a causa delle tensioni geopolitiche, della diminuzione della fiducia dei consumatori e dei rincari che hanno colpito sia i clienti aspirazionali sia un segmento di clientela alto-spendente.

I principali nodi che hanno portato alla situazione attuale sono riconducibili a:

- Aumento dei prezzi: le strategie di rincaro adottate dai grandi brand, con incrementi a doppia cifra in molti segmenti - specialmente pelletteria e accessori - hanno progressivamente ridotto la platea di consumatori, portando a un crollo delle vendite e a una diminuzione delle commesse per le realtà produttive italiane.

- Dipendenza dall'export: la forte esposizione ai mercati internazionali, in particolare Cina e Corea del Sud, ha reso la filiera vulnerabile alle oscillazioni economiche e alle problematiche di contesto, come i dazi e le restrizioni agli scambi.

- Struttura produttiva parcellizzata: il sistema dei terzisti e subfornitori, pur conferendo flessibilità ai marchi, espone le PMI italiane a rischi crescenti legati all'improvviso calo di ordini, accrescendone la vulnerabilità finanziaria.

- Decisioni strategiche unilaterali: le recenti scelte manageriali hanno generato attriti con le rappresentanze sindacali e una perdita di dialogo costruttivo, evidenziando una gestione meno condivisa delle crisi rispetto al passato.

I rischi occupazionali per i dipendenti italiani tra scioperi, cassa integrazione e licenziamenti

I rischi che gravano sui lavoratori italiani del gruppo sono molteplici e vanno dalla perdita di occupazione alla possibile erosione dei diritti e dei livelli retributivi. Le tensioni sono esplose soprattutto a seguito della decisione di ridurre o sospendere alcune linee produttive, che ha portato a numerosi scioperi indetti dai sindacati di categoria Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec, con presidi davanti alle sedi di Milano e Scandicci.

Gli scioperi nascono da una situazione percepita come insostenibile da parte dei dipendenti:

- la perdita di oltre trecento posti nelle pelletterie di Scandicci e nei distretti toscani legati agli ordinativi Gucci;

- il ricorso crescente alla cassa integrazione ordinaria, spesso per periodi prolungati che nel caso dei terzisti non bastano a sostenere la sopravvivenza aziendale;

- il proliferare di licenziamenti collettivi, come quello che ha colpito l'intero personale della Sud Salento srl, fornitore diretto di Gucci in Puglia, con la messa in mobilità di 120 lavoratori, e quello che ha riguardato la chiusura di Luxury Goods International in Ticino con altri 120 licenziamenti.

A tutto ciò si aggiungono le tensioni sulle condizioni di lavoro e sulla continuità dei benefit, tra cui il welfare integrativo, i buoni pasto e altri elementi di sostegno al reddito che rischiano di essere sacrificati a fronte di riduzioni nei ricavi aziendali.

La posizione dei sindacati e le richieste nel confronto con Kering

Le principali sigle confederali hanno messo in campo una serie di rivendicazioni orientate a tutelare non solo i posti di lavoro, ma anche la dignità e le competenze del personale. I rappresentanti dei lavoratori segnalano una brusca interruzione del dialogo con la direzione di Kering rispetto ai decenni precedenti, interpretando le decisioni unilaterali dell'azienda come un arretramento negli standard delle relazioni industriali.

Nel confronto, i sindacati chiedono:

- una riapertura del dialogo con i vertici aziendali per prevenire l'erosione dei diritti;

- il rispetto degli accordi sindacali e dei contratti collettivi nazionali, con particolare riguardo al welfare e agli strumenti di sostegno;

- garanzie sulla continuità occupazionale e difesa delle professionalità acquisite all'interno della filiera italiana del lusso.

Impatto sui fornitori e i terzisti: testimonianze e criticità della filiera italiana del lusso

L'effetto domino generato dalla crisi delle grandi maison coinvolge con forza la rete dei fornitori esterni e dei terzisti italiani, che costituiscono la vera spina dorsale della produzione di lusso. In particolare, numerose piccole e medie imprese che operano nel comparto pelletteria e accessori si dichiarano in una situazione di estrema fragilità finanziaria e contrattuale.

Dalle interviste agli imprenditori emergono problematiche ricorrenti:

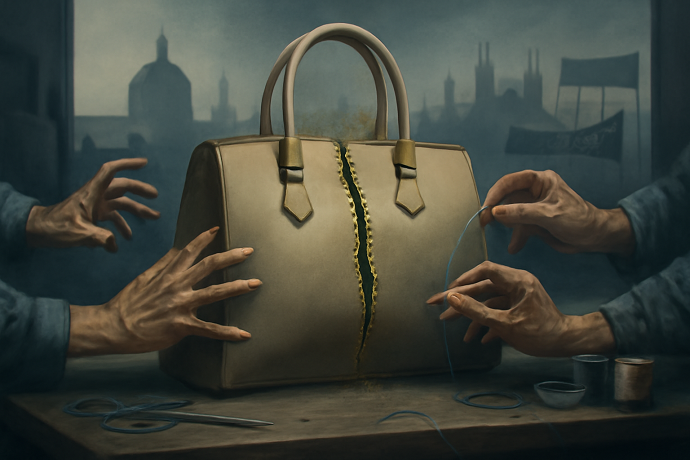

- pagamenti ridotti e scarsa remunerazione dei prodotti destinati ai marchi internazionali - una borsa venduta a centinaia o migliaia di euro nei punti vendita corrisponde a pochi euro pagati a chi la produce;

- dipendenza quasi esclusiva da un unico committente, situazione che amplifica i rischi in caso di calo degli ordinativi;

- insostenibilità delle richieste qualitative rispetto ai margini riconosciuti ai fornitori, che devono sostenere continui investimenti in tecnologie e formazione pur senza garanzia di flussi costanti o corretti pagamenti;

- ricorso massiccio e limitato nel tempo alla cassa integrazione per coprire i vuoti produttivi, con effetti devastanti su occupazione e tessuto sociale locale.

Le sfide della digitalizzazione e i nuovi rischi: cyber attacchi e vulnerabilità aziendali

L'avanzata della digitalizzazione ha posto il settore moda di fronte a minacce inedite. Il recente attacco informatico subito dal gruppo Kering, che ha comportato il furto di dati personali di circa 7,4 milioni di clienti dei marchi Gucci, Balenciaga e Alexander McQueen, evidenzia le criticità della gestione della sicurezza informatica. Sebbene non siano stati carpiti dati finanziari, l'incidente ha dimostrato la possibilità per i criminali di esporre informazioni sensibili con effetti sia reputazionali che economici.

Secondo report di settore, il comparto retail ha visto un incremento del 56% degli attacchi rispetto al 2023, con un costo medio per violazione salito a 3,48 milioni di dollari. Le truffe attraverso il phishing e il furto di credenziali rappresentano la vulnerabilità principale, spesso favorita dalla mancata formazione del personale e dalla scarsa protezione degli accessi digitali.

La diffusione dell'intelligenza artificiale pone ulteriori rischi, ad esempio nella manipolazione e falsificazione delle note spese, con ricadute dirette sulle policy di controllo interno e sulla governance aziendale.

Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra

Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra