Quanto hanno perso gli italiani negli ultimi 20 anni per non aver investito o investito male in base l'analisi di Pictet

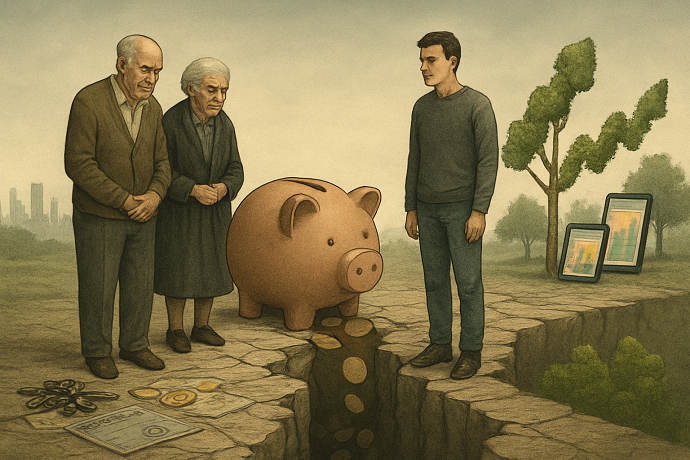

Negli ultimi 20 anni il patrimonio degli italiani ha subito una lenta erosione tra scelte finanziarie incerte, inflazione e un'educazione finanziaria carente. Cause, conseguenze e possibili soluzioni.

Negli ultimi vent'anni la ricchezza degli italiani ha subito un'erosione progressiva, imputabile a scelte finanziarie poco lungimiranti e a un contesto economico segnato da continue trasformazioni. Il periodo è stato caratterizzato da una crescita nominale del risparmio che, tuttavia, non ha saputo tenere il passo dell'inflazione reale, generando una significativa perdita di potere d'acquisto pari al 7%.

I dati raccolti dall'Osservatorio Edufin di Pictet Asset Management sottolineano come il denaro non investito o gestito in modo inefficace abbia èto un costo reale per milioni di famiglie. Valori rimasti parcheggiati in liquidità sui conti, allocazioni immobiliari dal basso rendimento e un eccesso di titoli di Stato hanno contribuito a questo fenomeno. Il quadro che emerge è quello di una popolazione attenta alla difesa, restia ad assumere rischi, che ha pagato un prezzo elevato in termini di ricchezza reale, pur in un'epoca di importanti progressi dei mercati finanziari.

Le cause dell'impoverimento: errori nelle scelte di investimento e impatto dell'inflazione

Uno degli elementi che ha inciso sulla perdita della ricchezza reale è la predilezione per scelte prudenti non supportate da una pianificazione finanziaria efficace. Tra le tipologie di errore più diffuse ci sono:

- l'ampio ricorso alla liquidità improduttiva, lasciata sui conti correnti senza generare valore;

- la tradizionale preferenza per l'immobile come unico bene rifugio, spesso a discapito delle performance di altre asset class;

- la concentrazione eccessiva in titoli di Stato e obbligazioni, prevalentemente per la loro percezione di stabilità;

- uno scarso ricorso alle azioni, con una partecipazione ai mercati azionari ferma al 15% della popolazione secondo recenti rilevazioni.

In parallelo, l'effetto inflazione ha accentuato le criticità di portafogli statici; strumenti apparentemente sicuri, come conti deposito e BTP, in certi periodi non sono stati sufficienti a proteggere il potere d'acquisto. L'assenza di diversificazione e di una strategia adattiva ha fatto sì che i risparmiatori italiani non beneficiassero delle fasi di crescita a doppia cifra dei mercati azionari globali, spostando il baricentro dell'efficienza finanziaria su chi ha saputo allocare il proprio patrimonio in modo più dinamico.

Il ruolo dell'educazione finanziaria e le difficoltà degli italiani

L'indagine condotta dall'Osservatorio Edufin di Pictet evidenzia come la reale patrimoniale per gli italiani sia rappresentata dalla cronica assenza di una solida alfabetizzazione finanziaria. L'Italia si colloca ancora oggi agli ultimi posti in Europa per i livelli di educazione in materia di finanza personale. Questo deficit si riflette nella difficoltà di interpretare i fenomeni macroeconomici, scegliere tra differenti strumenti finanziari e costruire una corretta pianificazione degli investimenti.

Il disorientamento informativo è reso più acuto dal proliferare di contenuti, spesso poco autorevoli, e dalla fatica nel riconoscere referenti qualificati. Tra il 2021 e il 2025 la percentuale di chi non riesce a trovare fonti o contenuti affidabili è quasi raddoppiata, superando il 40% secondo le più recenti rilevazioni.

A fronte di una crescente curiosità verso i temi finanziari, l'interesse degli italiani si scontra dunque con barriere rilevanti:

- assenza di percorsi formativi strutturati, sia a scuola che nel contesto familiare;

- mancanza di strumenti didattici aggiornati e linguaggi comprensibili;

- scarsa presenza di consulenti indipendenti, percepiti come veri e propri gestori dell'emotività nelle scelte economiche;

- disparità intergenerazionali, che amplificano il divario tra chi accede a contenuti di qualità e chi resta escluso.

Il peso della prudenza e del breve termine nelle scelte finanziarie

Nelle scelte di investimento del pubblico italiano emerge una preferenza per la prudenza e un'ottica orientata al breve termine. Questo atteggiamento deriva in parte dall'avversione al rischio, ma è anche una risposta emotiva alle incertezze macroeconomiche e sociali. Negli ultimi anni, le allocazioni di portafoglio hanno visto un aumento dei pesi attribuiti a liquidità (salita fino al 42%) e obbligazioni (49%), a scapito dell'investimento in azioni, crollate all'8%. Tale composizione riflette il bisogno di sicurezza ma, nel contesto odierno, si traduce frequentemente in una mancata protezione dall'inflazione e da prospettive di crescita economica.

Le ragioni di queste scelte possono essere ricondotte a diversi elementi:

- timore di volatilità e di perdite immediate, accentuato dalla “loss aversion” teorizzata dalle scienze comportamentali;

- insufficiente comprensione dei meccanismi di funzionamento degli strumenti finanziari più complessi;

- ricorso a strategie conservative soprattutto tra i più giovani, nonostante dispongano di un orizzonte temporale favorevole ad affrontare il rischio;

- conseguenze dirette dell'assenza di un'educazione finanziaria strutturata.

La ricerca Edufin mette in evidenza il paradosso secondo cui gli under 40, pur essendo in potenziale situazione di vantaggio temporale, detengono quasi esclusivamente strumenti di breve termine, alimentando una spirale di inefficienza nella gestione patrimoniale intergenerazionale.

L'illusione della sicurezza: affidarsi allo Stato, eredità e famiglia

Un ulteriore elemento che caratterizza il comportamento finanziario degli italiani è la tendenza a delegare il benessere futuro a fonti esterne, accrescendo l'illusione della sicurezza. Secondo i dati raccolti da Pictet, oltre il 50% degli intervistati si aspetta di essere sostenuto economicamente in età avanzata attraverso la pensione pubblica (lo Stato) o tramite eredità e trasferimenti familiari. Meno di un quinto si affida alle rendite finanziarie generate dagli investimenti e solo l'8% considera la previdenza complementare una soluzione utile.

Questa forte dipendenza da sistemi di supporto collettivo deriva anche dalla mancanza di fiducia nella capacità di generare rendite autonome attraverso l'investimento cosciente e programmato. Il risultato è una delega passiva della propria sicurezza a strumenti di welfare la cui sostenibilità futura appare sempre più incerta, alla luce delle trasformazioni demografiche e dell'evoluzione del sistema pensionistico nazionale. Ne derivano fenomeni tipici quali:

- bassa partecipazione alle soluzioni di risparmio previdenziale integrativo;

- ostinata preferenza per forme ereditarie, che spesso non garantiscono certezza, né equità intergenerazionale;

- tendenza a rinviare le scelte di investimento rilevanti, in attesa che siano altri soggetti, pubblici o privati, a garantirne gli esiti.

Come si sono evolute le strategie di investimento: trend e preferenze degli italiani

Il cambiamento dei trend di investimento negli ultimi dieci anni evidenzia una maggiore attenzione degli italiani verso la protezione dei risparmi, condizionata però dalla persistenza di vecchie abitudini. Secondo le rilevazioni periodiche, la liquidità disponibile sui conti correnti è significativamente aumentata, così come la preferenza per titoli di Stato e obbligazionari. Nel 2025, ad esempio, si assiste a una quota in crescita di portafogli orientati al breve termine:

|

Strumento |

Quota media 2025 (%) |

|

Liquidità |

42 |

|

Obbligazioni/BTP |

49 |

|

Azioni |

8 |

|

Previdenza complementare |

8 |

Nonostante questa distribuzione confermi l'orientamento prudente, alcuni segnali di cambiamento sono riconoscibili, specialmente tra le nuove generazioni. Gli under 40 mostrano un interesse crescente per i fondi comuni e per forme di investimento innovative, pur privilegiando ancora la sicurezza a breve scadenza. In parallelo, l'adozione di strumenti di investimento digitali, la diffusione dell'Intelligenza Artificiale tra i risparmiatori più patrimonializzati e il peso crescente dei canali informativi social, stanno contribuendo a una graduale trasformazione dell'asset allocation.

Restano le differenze inter- ed intra-generazionali nella conoscenza e nell'utilizzo di strumenti a protezione dal rischio di volatilità, come i Piani di Accumulo, poco diffusi tra i risparmiatori. La presenza di una maggioranza che predilige la conservazione e la delega, rallenta la transizione verso modelli più proattivi di gestione della propria ricchezza.

Il gap tra interesse e azione: ansia finanziaria, emotività e nuovi canali informativi

La ricerca Edufin di Pictet Asset Management mette in evidenza un divario profondo tra l'interesse diffuso nei confronti della finanza personale e l'effettiva capacità di tradurre questa conoscenza in azione. Oltre il 90% dichiara di voler approfondire i temi finanziari, ma il 73% afferma di soffrire di ansia finanziaria. Paura, insicurezza e disorientamento sono i sentimenti prevalenti, spesso alimentati dalla difficoltà di individuare fonti affidabili e dalla rapidità della transizione digitale delle informazioni.

Negli ultimi anni, la modalità di ricerca informativa è cambiata radicalmente:

- i social network stanno progressivamente sostituendo i canali tradizionali (stampa, TV) come fonte primaria di conoscenza economica;

- cresce la fiducia verso il parere di amici e parenti, ma diminuisce quella verso consulenti ufficiali;

- l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale viene visto con interesse, specie tra i giovani, ma il livello di fiducia che vi si ripone resta basso, appena al 12%;

- il rischio percepito è quello di un'informazione rapida, superficiale e talvolta contraddittoria, che amplifica la difficoltà di assumere decisioni ponderate.

Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra

Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra