Se fumi guadagni di meno secondo nuovo studio scientifico, non solo hai più probabilità di ammalarti

Un nuovo studio rivela che il fumo non solo danneggia la salute, ma riduce anche i guadagni. L'impatto economico e sociale del tabacco e come evitarne le conseguenze

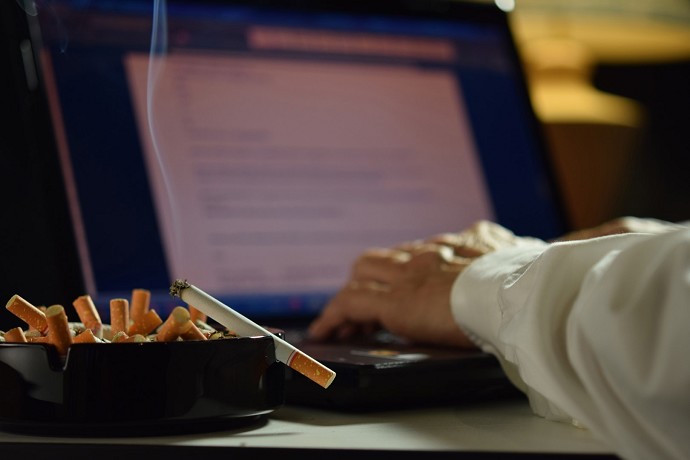

Il fumo rappresenta una problematica che va oltre le ben note conseguenze sulla salute. Recenti studi scientifici hanno evidenziato un legame diretto tra l’abitudine al fumo e vari aspetti economici e sociali, incluso l’impatto negativo sulla retribuzione. In particolare, per i giovani lavoratori, una maggiore esposizione al tabacco, si associa a stipendi inferiori e minori opportunità di crescita professionale.

L'impatto economico nascosto del fumo sui lavoratori

Diversi studi hanno evidenziato una correlazione negativa tra il consumo di tabacco e la retribuzione. Ad esempio, per i lavoratori più giovani, il numero di sigarette consumate negli anni, si traduce in una diminuzione percentuale del salario percepito. Questa tendenza si manifesta in modo più marcato tra i dipendenti con bassi livelli di istruzione, che sono spesso impegnati in lavori fisici e meno qualificati.

Le aziende possono percepire i fumatori come meno produttivi, a causa delle pause frequenti per fumare e del calo di performance legato all’impatto del fumo sulla salute fisica. Questo si traduce in un maggiore rischio di isolamento sociale e discriminazione sul posto di lavoro. Inoltre, i fumatori sono statisticamente più soggetti a periodi di assenza per malattia, una situazione che può ulteriormente compromettere il loro percorso di carriera e possibilità di promozione.

Non meno rilevante è il costo indiretto legato al fumo, che per molti lavoratori implica una riduzione del reddito disponibile. Spese continue per l’acquisto di sigarette pesano sul budget mensile, in particolare per le famiglie appartenenti alle fasce di reddito medio-basso.

L’impatto è ancora più evidente nei settori in cui è richiesta una buona condizione fisica, come l’industria o il lavoro manuale. Il fumo, che compromette resistenza e capacità respiratoria, diventa un limite aggiuntivo per molti lavoratori.

I ricercatori hanno analizzato l’abitudine al fumo utilizzando il parametro “pack-year”, che misura l’esposizione cumulativa al tabacco, calcolato moltiplicando il numero medio di sigarette giornaliere per gli anni di fumo effettivi. I risultati hanno mostrato che per ogni unità aggiuntiva di “pack-year” si registra una riduzione dell’1,8% nei guadagni e dello 0,5% negli anni di impiego. Questo suggerisce che ridurre il consumo di tabacco dell’equivalente di cinque “pack-year” potrebbe tradursi in un incremento del 9% nei guadagni, evidenziando un impatto significativo del fumo sulla carriera lavorativa.

I costi sanitari e sociali del fumo

Il fumo genera costi sanitari enormi per il sistema nazionale, soprattutto per il trattamento di malattie croniche come il cancro ai polmoni, malattie cardiovascolari e problemi respiratori. In Italia, si stimano spese ospedaliere annue pari a quasi due miliardi di euro, una cifra che rappresenta un peso economico significativo. Oltre ai costi diretti, gli effetti sociali del fumo comprendono l’aumento delle disabilità, la perdita di capacità produttiva e il calo della qualità della vita sia dei fumatori sia delle loro famiglie.

Impatto sulla salute: nuove evidenze scientifiche

Nuove ricerche pubblicate dalla rivista Nicotine & Tobacco Research hanno confermato che il consumo di tabacco aumenta in modo significativo il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari, tumori e patologie respiratorie croniche. Secondo i dati, il fumo è responsabile di circa il 14% dei decessi a livello globale, un dato che rimane allarmante nonostante il calo dei fumatori registrato negli ultimi decenni.

Uno dei punti chiave emersi è il tempo di vita sottratto a causa del fumo. Studi aggiornati hanno indicato che ogni sigaretta consuma circa 20 minuti di aspettativa di vita, enfatizzando quanto il tabacco incida negativamente in modo cumulativo sul corpo umano. Tra i danni principali, si evidenzia anche il peggioramento delle funzioni del sistema immunitario, che rimangono compromesse a lungo termine anche dopo la cessazione del fumo.

Il problema coinvolge non solo i fumatori attivi, ma anche quelli passivi. Esposizioni prolungate al fumo passivo, ad esempio nell’ambiente domestico o lavorativo, aumentano il rischio di sviluppare le stesse patologie, specialmente nei bambini e negli individui con fragilità preesistenti.

I ricercatori iniziano inoltre a mettere in luce il legame tra il fumo e disturbi più complessi, come il declino cognitivo e malattie neurodegenerative, riconoscendo una correlazione che richiede ulteriori approfondimenti.

Il fumo come principale causa evitabile di malattia in Italia

Il fumo rappresenta ancora oggi la principale causa evitabile di malattia e morte prematura in Italia. Ogni anno, si registrano oltre 90.000 decessi legati al consumo di tabacco, di cui circa la metà riconducibili a tumori, in particolare quello ai polmoni. Oltre agli effetti diretti sulla mortalità, il fumo è responsabile di una vasta gamma di malattie croniche, incluse bronchite cronica, enfisema e malattie cardiovascolari.

Nonostante i tassi di consumo siano in calo rispetto agli anni ’90, una parte significativa della popolazione italiana fuma, con incidenze maggiori tra gli uomini rispetto alle donne. Il dato diviene ancora più preoccupante considerando che, secondo le statistiche, circa il 44% dei fumatori italiani inizia a fumare prima dei 18 anni, consolidando l’abitudine in età giovanile e aumentando il rischio di patologie a lungo termine.

Leggi anche

- Elon Musk, azionisti accettano di dargli 1000 miliardi ma non saranno di stipendio. Ecco cosa dovrà fare per averli

- Chi sono i parlamentari che hanno guadagnato di più e con quali attività in base dichiarazioni dei redditi 2024

- Se si ha 1 milione di euro si è ricchi o benestanti? Quanti lo hanno in Italia liquido o considerando anche immobili?

Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra

Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra