Salario minimo, a che punto è la legge in Parlamento? Le iniziative dal basso e gli interventi dei tribunali

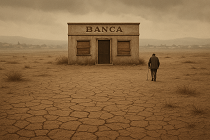

Il salario minimo in Italia è al centro di un acceso confronto: tra proposte di legge, difficoltà politiche, sentenze dei tribunali e direttive europee, il tema riflette criticità e prospettive per il lavoro nel Paese.

L'assenza di una normativa sul salario minimo fissato per legge rappresenta un tema di grande rilievo nel panorama occupazionale italiano, soprattutto se comparato con la situazione degli altri Paesi europei. Nel corso degli ultimi anni, la discussione sul salario minimo ha assunto centralità sia nel dibattito politico che nel confronto tra parti sociali, in relazione alle trasformazioni del mercato del lavoro e alla pressione esercitata dalla normativa europea.

Mentre molti Stati membri dell'Unione Europea hanno già istituito un minimo retributivo nazionale, in Italia continua a prevalere la regolazione tramite contratti collettivi. Il confronto internazionale evidenzia un quadro variegato, con esperienze differenti e tendenze specifiche, sollevando interrogativi circa la capacità del Paese di tutelare adeguatamente i lavoratori rispetto allo standard richiesto dagli organismi sovranazionali e alle esigenze di dignità economica.

Le iniziative legislative in Parlamento: proposte, ostacoli e posizioni politiche

Nel corso dell'attuale legislatura, la questione di una soglia retributiva garantita per legge è stata oggetto di numerose proposte, alimentate sia dalle esigenze di tutela sociale sia dall'adeguamento alle direttive europee. I dati ISTAT mostrano un calo delle retribuzioni contrattuali reali, generando pressioni sulla necessità di intervenire contro l'erosione del potere d'acquisto. Le proposte legislative più recenti, avanzate soprattutto dalle forze di opposizione, prevedono l'introduzione di un salario minimo orario attorno ai 9 euro, con l'intento di garantire una soglia inderogabile a tutela dei lavoratori più vulnerabili. Queste iniziative sono supportate da organizzazioni sindacali e movimenti sociali, che evidenziano la diffusione di lavoro povero e condizioni contrattuali insufficienti in settori come il turismo e la ristorazione.

Le forze di maggioranza, invece, persistono nella difesa del modello attuale basato sulla centralità della contrattazione collettiva, ritenendo la soluzione legislativa insufficiente, se non addirittura rischiosa per la stabilità economica. I rappresentanti imprenditoriali esprimono la preoccupazione che l'introduzione di una soglia legale possa compromettere la flessibilità delle trattative e generare effetti distorsivi sull'occupazione, soprattutto nelle aree e nei settori meno produttivi.

Nel dibattito parlamentare, emerge anche il tema dell'adeguamento dei salari all'inflazione, con possibili meccanismi di indicizzazione differenziata per aree geografiche, come previsto in alcune proposte della Lega. Il Governo rimarca come il tasso di copertura dei contratti collettivi superi il 90%, suggerendo che una legge nazionale sarebbe superflua e potenzialmente dannosa per l'equilibrio negoziale e la competitività delle imprese.

Contrattazione collettiva e ruolo delle parti sociali tra tutela e limiti

L'attuale sistema italiano poggia in gran parte sulla contrattazione collettiva nazionale, che regola minimi retributivi, normative accessorie e tutele integrative. Secondo il CNEL, oltre il 96% dei lavoratori del settore privato è coperto da un accordo collettivo nazionale. Le principali organizzazioni datoriali e sindacali sottolineano la capacità della contrattazione di adattare le condizioni salariali alle specificità settoriali e territoriali, proteggendo la dignità del lavoro e la sostenibilità delle imprese.

Tuttavia, emergono limiti strutturali, come la proliferazione dei cosiddetti "contratti pirata", spesso stipulati da soggetti poco rappresentativi, che fissano soglie retributive inferiori e creano fenomeni di dumping contrattuale. Il mancato rinnovo dei contratti in diversi comparti contribuisce all'erosione del potere d'acquisto, specialmente in una fase di rialzo dell'inflazione.

L'aumento della disintermediazione e la diffusione di welfare aziendale e benefit extracontrattuali generano squilibri nelle condizioni di lavoro e rischiano di indebolire la funzione centrale delle organizzazioni sindacali.

La posizione delle parti sociali si polarizza sulla necessità di preservare il primato della negoziazione collettiva e sul rischio che una soglia legale possa appiattire le retribuzioni e favorire la frammentazione negoziale. In particolare, le sigle rappresentative reclamano incentivi alla qualità della contrattazione e il rafforzamento della rappresentanza sindacale quale reale garanzia di protezione salariale.

Il quadro europeo: direttive, casi di successo e differenze nazionali

La maggior parte dei Paesi dell'Unione Europea ha implementato un salario minimo nazionale. La Direttiva UE 2022/2041 invita gli Stati membri a promuovere salari minimi adeguati e la copertura contrattuale per almeno l'80% dei lavoratori. Tuttavia, la direttiva non impone un obbligo generalizzato di introdurre un salario minimo per legge: l'impostazione resta di tipo sussidiario, valorizzando le peculiarità dei sistemi nazionali.

Esperienze come quella spagnola evidenziano come l'aumento del salario minimo abbia contribuito sia alla riduzione della povertà lavorativa sia alla crescita del potere d'acquisto, seppure accompagnato da tensioni tra governo e parti imprenditoriali.

Nei Paesi scandinavi, la mancanza di una soglia retributiva obbligatoria è bilanciata da una copertura quasi totale della contrattazione collettiva, a fronte di una storica autonomia delle parti sociali. L'Italia, insieme ad Austria, Danimarca, Finlandia e Svezia, non ha ancora introdotto una retribuzione minima fissata per legge, preferendo affidarsi al sistema negoziale interno.

Dal confronto europeo, emergono modelli differenti, con risultati altrettanto variabili in termini di inclusione sociale e disagio economico. La direttiva europea, in fase di contestazione presso la Corte di Giustizia a seguito di ricorsi di alcuni Paesi nordici, lascia agli Stati ampia discrezionalità sull'effettivo recepimento e sulle modalità di attuazione delle politiche salariali.

Sentenze della giurisprudenza e interventi dei tribunali italiani sul salario minimo

La Corte di Cassazione e altri organi giurisdizionali hanno progressivamente contribuito a definire l'interpretazione dell'articolo 36 della Costituzione, che garantisce il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente. Negli ultimi anni, alcune sentenze hanno riconosciuto l'insufficienza dei minimi tabellari previsti da contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni non rappresentative, imponendo adeguamenti salariali in coerenza con la dignità del lavoratore.

I giudici hanno affermato che il diritto al trattamento economico minimo non può essere eluso, neppure in presenza di contrattazioni collettive formalmente valide, se i livelli retributivi risultano sproporzionati rispetto alle mansioni e alle necessità del lavoratore e della sua famiglia.Alcune pronunce hanno stabilito che la soglia costituzionale debba prevalere su accordi collettivi insufficienti, soprattutto nei casi di contratti pirata o dumping contrattuale.

La giurisprudenza richiede un costante raffronto tra il contratto applicato e quelli sottoscritti dalle organizzazioni più rappresentative, tenendo conto del trattamento economico minimo coerente con le condizioni del settore di appartenenza.

Questa evoluzione indica una tensione crescente tra autonomia contrattuale e garanzia di un giusto salario, confermando il ruolo attivo dei tribunali nel prevenire fenomeni di sfruttamento e precarietà economica.

I principali nodi critici: dumping contrattuale, lavoro povero e contratti pirata

Le storture del sistema retributivo emergono in modo evidente in alcuni settori, dove la presenza di contratti collettivi stipulati da sigle non rappresentative ha consolidato pratiche di dumping salariale. Il CNEL segnala che su quasi mille contratti collettivi attualmente vigenti solo una minoranza è riconosciuta come stipulata dai soggetti effettivamente rappresentativi, alimentando squilibri e precarietà.

Il fenomeno dei contratti pirata consente a molte imprese di applicare condizioni economiche e normative meno favorevoli rispetto agli standard fissati dai principali CCNL. Il lavoro povero colpisce in particolare il settore dei servizi, del turismo e della ristorazione, dove, secondo i dati più recenti, le retribuzioni giornaliere risultano di circa il 40% inferiori rispetto alla media nazionale e il ricorso al part-time involontario è molto frequente.

L'inflazione e i ritardi nei rinnovi contrattuali aggravano la situazione, contribuendo alla perdita di potere d'acquisto e all'acuirsi della disuguaglianza economica.

Questi elementi producono una molteplicità di effetti distorsivi: da una parte, la frammentazione dei perimetri negoziali e l'abbassamento della qualità della contrattazione; dall'altra, la crescente diffusione di strumenti extracontrattuali e benefit individuali che rischiano di sostituire in modo parziale e non strutturale le rivendicazioni salariali generalizzate.

Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra

Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra