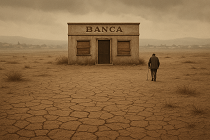

Quali sono i prezzi reali delle case? L'80% viene venduto a costi più bassi rispetto alle stime delle banche

Il mercato immobiliare italiano mostra un netto divario tra le valutazioni delle banche e il prezzo reale delle compravendite: l80% delle abitazioni viene venduto a valori inferiori. Le dinamiche storiche, le cause economiche.

L'analisi aggiornata del mercato immobiliare mette in luce la complessità della valutazione dei prezzi reali delle abitazioni nel contesto nazionale. In uno scenario caratterizzato da accelerazioni e contrazioni cicliche, emerge una distonia tra le stime di istituti finanziari e i valori effettivamente riscontrati nelle transazioni. Un dato recente proveniente dall'Osservatorio di Qualis Credit Risk relativo al periodo 2023-2025 mostra come il 74% degli immobili acquistati con finanziamento ipotecario ad alto rapporto tra importo del mutuo e valore stimato sia stato venduto a un prezzo inferiore rispetto alla stima iniziale della banca.

Questo scenario riflette chiaramente il disallineamento fra le valutazioni teoriche e le condizioni di mercato effettive, contribuendo a un raffreddamento delle aspettative sia da parte dei venditori che degli acquirenti. In particolare, la tendenza generale alla crescita dei valori nominali è mitigata da elementi come l'inflazione, l'innalzamento dei tassi di interesse e fattori demografici che impattano sia sulla domanda che sulla capacità di accesso al credito. I dati di compravendita e le elaborazioni provenienti da fonti ufficiali certificano il ritorno a una dimensione "reale" del prezzo della casa, superando la narrativa di incessante rivalutazione che ha caratterizzato lunghi periodi del passato.

Dinamiche storiche e attuali del prezzo delle case: le vere tendenze degli ultimi anni

Negli ultimi decenni, il settore immobiliare italiano ha attraversato fasi alterne. A partire dagli anni Novanta, si osserva una crescita costante dei valori fino ai primi segnali di rallentamento manifestatisi con la crisi finanziaria del 2008. Da allora, il mercato ha subito un progressivo ridimensionamento, segnato nella prima metà degli anni Dieci da una continua contrazione dei prezzi. Tra 2010 e 2024, la contrazione reale dei valori si è attestata intorno al -27% considerando l'impatto dell'inflazione, secondo fonti ufficiali.

Il 2024 ha registrato una timida ripresa, con un incremento medio dei prezzi reali delle abitazioni del 3%, superiore alla media delle altre economie avanzate ma ancora insufficiente a colmare il gap rispetto ai livelli pre-crisi. Le principali città metropolitane, come Milano e Bologna, hanno fatto segnare aumenti superiori alla media nazionale (+49% e +33% nell'ultimo decennio), mentre nelle aree periferiche e nei capoluoghi del Sud le performance restano negative o stagnanti.

Parallelamente, il mercato delle nuove costruzioni si distingue per una maggior tenuta e una crescita più marcata dei valori rispetto agli immobili esistenti, in virtù di una domanda sempre più orientata a soluzioni efficienti dal punto di vista energetico ed abitativo. Tuttavia, la debolezza della crescita demografica e l'elevato ricambio generazionale suggeriscono una prospettiva strutturalmente più contenuta per il futuro.

Differenza tra prezzi valutati dalle banche e prezzi reali di compravendita

Il gap tra le valutazioni degli istituti di credito e i prezzi effettivi di scambio rappresenta un nodo centrale dell'attuale scenario immobiliare. La valutazione bancaria di un immobile per la concessione di un mutuo segue criteri prudenziali e modelli standardizzati, che spesso non riflettono con precisione le condizioni effettive del mercato in una determinata zona o periodo.

Da recenti rilevazioni emerge come il 74% degli immobili oggetto di mutui con rapporto elevato tra importo finanziato e valore stimato siano stati acquistati a valori inferiori rispetto all'indicazione fornita dalla banca, talvolta con scarti significativi compresi tra il 5% e oltre il 10%. Questo fenomeno deriva da una molteplicità di cause:

- Cautela degli istituti: le banche tendono a sovrastimare i valori per tutelarsi dal rischio di perdita e per effettuare erogazioni più prudenti.

- Pressione competitiva dei canali digitali: la rapidità di alcune valutazioni online può generare valori distorti, meno aderenti alla realtà locale.

- Comportamento di acquirenti e venditori: l'allungamento dei tempi di vendita spinge spesso i proprietari ad accettare ribassi rispetto alla richiesta iniziale.

- Elementi qualitativi: lo stato di manutenzione, la classe energetica e la localizzazione spesso non sono adeguatamente valorizzati nelle perizie standard.

Fattori che influenzano la formazione del prezzo: domanda, offerta e mutui

La determinazione dei prezzi reali delle abitazioni dipende dall'interazione di diversi elementi:- Domanda: L'evoluzione demografica e le preferenze abitative (es. giovani e famiglie con figli) influenzano profondamente la pressione sul mercato. L'incremento delle nuove famiglie e i flussi migratori interni ed esteri rappresentano variabili significative, soprattutto nelle aree urbane e metropolitane.

- Offerta: La scarsa disponibilità di nuove abitazioni, la rigidità del patrimonio esistente e i ritardi nell'edilizia residenziale limitano la capacità di assorbire la domanda. La quota di nuove costruzioni rispetto al totale resta bassa, incidendo sulla vivacità dei prezzi e sul livello qualitativo delle proposte.

- Mutui e condizioni finanziarie: Dopo anni di tassi storicamente bassi, tra 2022 e 2023 si è assistito a una repentina inversione di tendenza, con la BCE che ha aumentato gradualmente il costo del danaro. Nonostante i recenti tagli, l'accesso al credito si mantiene meno agevole rispetto al passato, soprattutto per la fascia under 36 e le famiglie a basso reddito. Il rapporto tra valore del mutuo e prezzo reale di acquisto, con frequenti ribassi in fase di trattativa, rappresenta una criticità persistente.

- Normative: La disciplina sulle detrazioni per ristrutturazioni e per il risparmio energetico (Superbonus ed ecobonus), le restrizioni urbanistiche e le politiche fiscali locali influiscono direttamente sulla formazione dei prezzi, condizionando l'attrattività delle diverse tipologie e zone.

Le ripercussioni delle stime elevate: accessibilità, compravendite e percezione del mercato

Lo scarto tra valutazioni elevate e prezzi effettivi comporta conseguenze rilevanti su più fronti:- Accessibilità all'acquisto: Una stima bancaria superiore al valore reale può restringere la platea degli acquirenti in grado di ottenere un finanziamento sufficiente a coprire il prezzo richiesto, soprattutto nelle fasce demografiche più fragili. La quota di mutui rifiutati o erogati solo parzialmente è aumentata, contribuendo a una selezione più rigida degli acquirenti.

- Volume delle compravendite: Le aspettative di vendita non realistiche possono indurre una stasi nel mercato, con prolungamento dei tempi di conclusione delle trattative e aumento dei ribassi in fase di negoziazione. Dal 2023 al 2025 si osserva una crescita delle transazioni, ma con valori medi inferiori alle richieste iniziali, a segnalare una persistente tensione tra domanda e offerta.

- Percezione e psicologia del mercato: La consapevolezza di una diffusa sopravvalutazione incide sulle aspettative degli operatori e delle famiglie, alimentando un clima di cautela e riducendo la propensione all'investimento immobiliare. Studi comportamentali indicano che le cattive notizie sulle reali dinamiche di prezzo vengono assorbite più rapidamente rispetto ai segnali positivi, propagando una maggiore prudenza anche nei periodi di ripresa del settore.

Analisi territoriale: le grandi città, le aree urbane e i divari regionali

Il quadro nazionale evidenzia profonde differenze tra le varie aree geografiche. Le grandi città del Centro-Nord continuano a distinguersi per la dinamicità della domanda e l'elevato livello dei prezzi effettivi; Milano rimane il mercato più costoso e liquido, con medie che superano i 5.000 euro/mq nelle zone centrali e punte superiori a 11.000 euro/mq. A Roma il prezzo medio si attesta intorno ai 3.000 euro/mq, con una netta polarizzazione tra quartieri storici e periferia. Nel Sud e nelle Isole, invece, il valore degli immobili rimane contenuto sia per la scarsa domanda, sia per lo stato e l'obsolescenza del patrimonio edilizio.Secondo dati consolidati, regioni come Lombardia, Lazio e Trentino-Alto Adige segnano le performance più elevate, mentre Calabria, Sicilia e Molise si collocano nelle fasce inferiori di prezzo. La seguente tabella sintetizza le medie regionali al 2025:

|

Regione |

Prezzo medio €/mq |

|

Lombardia |

2.558 |

|

Liguria |

2.664 |

|

Trentino-Alto Adige |

3.488 |

|

Calabria |

949 |

|

Sicilia |

1.158 |

Queste differenze riflettono, oltre che il grado di urbanizzazione, la diversa concentrazione di investimenti, la composizione della popolazione residente e la presenza di servizi infrastrutturali avanzati. Resta inoltre marcato il divario tra immobili nuovi, più cari e richiesti, e patrimonio esistente, spesso svalutato laddove la domanda è più debole.

Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra

Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra